涵养优良学风勇攀科研高峰讲述·弘扬科学家精神特别策划

路虽远,行程必到,虽然很难,但一定会做到。

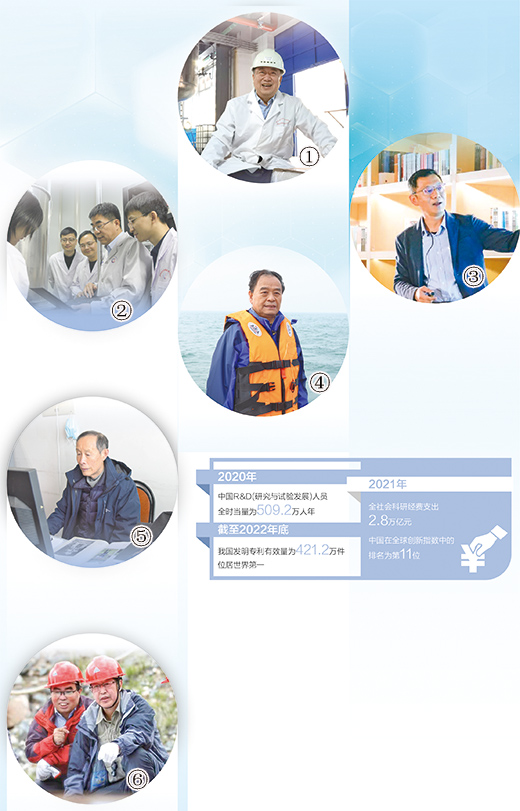

过去一年,科技强国一线涌现出一批战略科学家,一流科技领军人才,青年科技人才和杰出工程师他们用专注力和敬业精神突破世界难题,在攻关中发扬科学家精神,培育创新文化,培养良好学风

自2021年底开设专栏以来,本报讲述和弘扬科学家精神专栏已发表40篇报道,覆盖了大量各行各业的科学家春节前夕,本报记者回访了部分曾经报道过的科学家,聆听他们心系国家,实事求是,勇于创新,齐心协力,攻坚克难,默默奉献的感人故事,体会他们爱国,创新,实事求是,敬业,合作,育人的科学家精神

热爱自己的国家

王军成,国家海洋监测设备工程技术研究中心主任。

坚持做国家需要的事情。

我第一次见到国家海洋监测设备工程技术研究中心主任王军成教授已经一年了但第一眼仍历历在目:王军成两鬓斑白,穿着一件旧的深灰色长袍,手里拿着一支笔,趴在桌子上修改学术论文,听到记者的声音,他抬起头来,和蔼地笑了笑

40多年来,王军成一直在海洋监测领域努力工作浮标是探测和监测海洋环境的基本设备20世纪80年代以前,我国几乎没有国产浮标设备和相关技术应用,但国际上已经建立了业务化的浮标监测网王军成带领团队走遍沿海,每天为国家海洋局和中国气象局提供约3万组气象水文数据,为中国海洋事业发展提供了技术支撑

我这辈子,人在陆地,根在海里这是王军成常说的话从事海洋浮标的研究是极其困难的,甚至是危险的有一次,王军成和他的队员乘船去修理浮标那天风很大,浪高达2米他一边修一边吐,在那次行动中,船与浮标猛烈碰撞危急时刻,他不得不系上绳子,套上救生圈逃生

再次提起这些经历,王军成仍然心有余悸环境极其艰难,但王军成仍坚持不懈我们必须加快研发新型智能海洋浮标,让新一代浮标充满‘智慧’采访中,谈到接下来的工作,王军成非常激动,眼里闪着光彩,这是他对海洋事业发自内心的热爱

一年来,王军成依然忙碌,带领团队夜以继日地攻关,开展自控智能浮标前沿技术研究新年伊始,他们正忙着聚焦浮标情报研究的一些关键技术,推动我国海洋监测浮标网从自动化向智能化升级

记得上次采访的时候,王先生指着窗外的一座山说,平日里,他总会抽出时间去爬科学事业就像爬山,坡很陡,甚至充满危险只有坚持,才能‘他山之石,可以攻玉’

为海洋做贡献,立志报国几十年来,我从未改变自己的想法,坚持做国家需要的事情这种精神令人肃然起敬他希望这种精神能在有志青年中传承下去,化作理想信念之火,最终汇聚成献身海洋事业,报效祖国的磅礴力量

改革

河南大学纳米材料工程研究中心总工程师张志军

下创新的第一步棋。

再次来到河南大学纳米材料工程研究中心中试基地,总工程师张志军仍在忙碌在初级放大实验平台上,他正在紧张地调整各种参数谈及过去的一年,张志军直言收获满满党的二十大报告提出要完善科技创新体系从事纳米材料的研究,就是要坚定不移地创新临近春节,张志军依然每天忙于工作

2022年下半年,张志军找到了一条新路,从橡胶材料生产的最初工艺开始,将纳米材料与传统的橡胶材料技术相结合,对橡胶材料生产进行了大胆的尝试中试基地已建成并投入使用从特种纳米二氧化硅到复合橡胶可实现连续生产的湿法混炼胶示范生产线

为了验证示范生产线的效率,张志军多次到外地考察和实地实验去年9月底,他带领由教师,研究生和技术工人组成的10个科研团队,携带30多吨设备和实验材料,跋涉3000多公里,来到中缅边境的橡胶生产厂,对天然鲜胶乳和纳米材料连续湿法混炼工程技术进行深入验证试验

张志军在云南工作生活期间,一直生活自理,带领队员赤脚在橡胶池里观察思考有时他在橡胶池里站上几个小时,一天下来,他已经汗流浃背了晚上,他要及时整理白天的实验数据,制定第二天的实验计划时间紧迫,容不得半点马虎如果有好的想法,一定要尽快实施张志军说

科学实验是一个‘现象观察——分析判断——总结提高’的过程搞科研,就要不断提高自己的分析判断能力,不断创新这是一个合格科研人员不断进步的过程在国外做实验期间,他经常和团队成员分享自己对科研的理解,鼓励他们不断创新,不断进步

在科技创新的道路上,张志军不断进取,从高性能纳米润滑油材料,到特种功能纳米二氧化硅,再到橡胶材料正是在创新精神的推动下,张志军翻山越岭,再创佳绩在科研的征程中,只有主动创新,才能掌握科技进步的主动权

教育人民

北京大学工程学院张新荣教授

培养更多的高素质科研人才

冬季的国家速滑馆吸引了许多游客二氧化碳跨临界直接冷却制冰系统在《冰带》中的应用,凝聚了北京大学理工学院教授张新荣的创新与坚持

大规模二氧化碳制冷及其跨临界全热回收技术在北京冬奥会的应用只是一个起点未来,我们的技术可以应用在很多领域时隔半年多再次见到张欣荣,记者感觉他的话语稍微轻松了一些张欣荣细述了从煤矿深部热害控制到二氧化碳储能,从数据中心到零碳机场的最新研究成果,每一项都令人惊叹

丰硕的成果成为张欣荣的教材"教书育人是我们的主要职责."张欣荣说,我一直在思考如何培养高素质的人才要教育引导学生热爱科学,追求真理,报效国家和社会有了这个初心,张欣荣做了,也想了

上课,有认真听课上学期,为了给工学院的大一新生上好《现代工程通论》这门课,张欣荣花了很长时间在课前备课如何启发学生思考,问学生什么问题,都需要提前认真准备下课后,同学们围着张欣荣问了半天老师用心教,学生用心理解,成为课堂上的一道风景

活动中,有一个投入的身影2022年9月,北京大学开学典礼上,张欣荣作为教师代表发言他鼓励学生勤于思考,勇于创新在教学茶馆活动中,他结合自己的科研经历,寄语学生多学习,努力思考,找准目标,不断努力同时显示了研究者的理想和坚持,也显示了老师的关心和学者对学生的感情

在实验室里,有细心的指导这一年,同学们进步很快!说到学生的成长,张欣荣很开心他办公室旁边是学生实验室他注重为学生创造良好的学术氛围,培养学生独立解决科研问题的能力

要做一个好老师,就要对教书育人有执着,要有热爱教育的决心,要淡泊名利张欣荣一直坚持自己的初衷,在教书育人和科研创新方面不断创造新的业绩

现实一点

中国科学院成都生物研究所原研究员殷开普

让你所做的一切站得住脚。

在第五版的修改稿上,密密麻麻的笔记记录着要修改的地方,翻开第六版的修改稿,中科院成都生物所原研究员殷开普谈到了增加说明文字经过对每一份手稿的仔细斟酌和修改,尹开普迎来了他的新书《百年变迁——东西方两位植物学家的影像重逢》的出版印刷

新作品很难得到拍摄过程中,年近八旬的尹开普收拾行囊,再次出发他不顾老人体力下降,重访了很多老照片拍摄地,记录了生态环境的变化在图书编校过程中,老人一个字一个字琢磨,一个地方一个地方思考,保证内容的准确性立志求实,印蒲要让作品经得起历史和读者的检验不能有遗漏,不能有歧义,一切都要明白尹凯普说

回想10多年前,《百年追寻——见证中国西部环境变迁》一书出版,往事历历在目是尹开普六年川渝鄂之行的成果当时这本书一出版就掀起了一股潮流很多人自发拍摄生态照片,记录环境变化现在,举着即将重印的付梓手稿,尹凯普仍然记得每一个细节,并经常与读者分享有趣的内容在选择照片的时候,要全面考虑,不能遗漏,不能含糊有些变化较大的地方,还要向当地村民和县档案馆的专家咨询核实

一生选择一件事成为一名生态学家,对于尹凯普来说可能是偶然的,但能坚持60多年,绝非偶然从学习绘制植被图,到参与横断山区植被调查等多项调查,从为九寨沟,亚丁的自然生态保护建言献策,到记录跨越百年的生态环境变迁,履行生态学家的职责,尹开普一直坚持记录事实,讲述真相,传播现实植被分布在他的精心测量下转化为基础数据供后人研究,生态环境变化在他的记述下被广泛关注,西部生态环境变化在他的记录下成为解释美丽中国的最好注脚

一切源于求真,一切得益于求真让你做的一切都站得住脚,这位老生态学家已经证明,好的结果经得起历史的检验,也是他一生的实践

致力于

青海省地质矿产勘查开发局总工程师潘通

在高原上绽放青春

夹杂着零星的雪花,寒风席卷了整个城市。夜色中,青海省矿产勘查开发局12楼,总工程师潘通的办公室依然灯火通明...

目前,我们正在着力提高柴达木盆地盐湖资源的支撑能力,特别是深部含钾卤水的形成机制,开发利用,成矿单元划分和成矿过程过年前还有一些工作要做晶莹剔透的盐花对潘通意义重大,因为它关系到国家战略矿产的安全供应伴随着我们对柴达木盆地成矿单元和成矿规律认识的深入,这将为青海打造世界级盐湖工业基地提供新的找矿方向

从开始勾勒两个千万吨级铜铅锌国家资源储备基地,到开发利用察尔汗盐湖,锡铁山,再到助力青藏高原生态保护...最近几年来,潘通和他的同事们用他们的脚步走遍了高原,高原也塑造了他们勇攀高峰的顽强性格,赋予了他们像山一样默默坚守的人格特质野外工作不仅是对地质现象的记录和描述,更是对壮丽山河和偏远地区人民充满了真挚的爱能够把个人事业与奉献祖国,造福人民结合起来,是多么幸运啊!临最近几年底,潘通仍然充满活力

科学探索从来都不是一帆风顺的,但地球不会辜负每一个努力工作,不断攀登的人正如潘通所说,只要你关心你的祖国,奉献不是一朵鲜花高原是人生的阶段

配合

中国科学院国家授时中心量子频率标准研究团队

像齿轮嵌套一样精诚合作。

2022年10月31日下午,中国空间站蒙恬实验舱在文昌航天发射场成功发射2000公里外,位于陕西省Xi临潼区的中科院国家授时中心爆发出阵阵掌声...在蒙恬实验舱内,有他们心血的结晶——空间站高精度时频科学实验系统

该系统由中国科学院国家授时中心和中国科学院上海技术物理研究所联合研制,国内10余家单位协办这是蒙恬实验舱内最复杂,难度最大的科学实验系统它将是世界上最精确的时间—频率产生和原型系统,包括世界上第一个空间光钟,世界上第一个空间超窄线宽激光器,以及世界上第一个微波和激光双链路的低轨航天器时间—频率比较系统...这些科研成果的背后,凝聚了许多科学家的智慧和心血

国家授时中心主任张守刚是该项目的首席科学家和总指挥上次见他是10个月前,现在又见面了他依旧腰板挺直,走起路来顺风顺水,但眼神中能看出明显的疲惫将地面实验室的三个原子钟,比对试验系统,光纤时频传输系统近40立方米压缩到体积不到1.2立方米的空间站实验柜中,技术指标不会下降,能够承受巨大的机械冲击同时,所有仪器都是自主研发的,难度超乎想象

历时12年,国内10余家单位,200余人的科研团队终于按计划将光钟交付上天空间光钟是原子钟研究的制高点,测量和优化各项性能需要一个漫长的过程由于成熟度低,很多电子,光学,物理系统都需要重新设计,需要各方面研究人员反复尝试

在2022年为期80天的研究阶段,所有研究人员吃住都在实验室,就连平时很忙的张守刚有时也吃不下饭走廊里有架床,我在实验室门口工作,方便随时和团队沟通张守刚回忆说,大家不怕辛苦,就怕跟不上进度

万人持弓射一招,皆成功在中科院国家授时中心,科研人员精诚合作,众智攻关正如张守刚所说:每个研究人员都是一个齿轮如果我们把自己搞砸了,转过来,我们就互相嵌套,精诚合作,就一定能攀上一个又一个科学高峰

人民日报

郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。